【CrystalDiskInfo官方下載】CrystalDiskInfo下載 v8.4.2 中文版

- 軟件類型:系統軟件

- 軟件語言:簡體中文

- 授權方式:免費軟件

- 更新時間:2024-12-03

- 閱讀次數:次

- 推薦星級:

- 運行環境:WinXP,Win7,Win10,Win11

CrystalDiskInfo官方版介紹

CrystalDiskInfo官方版是一款優秀的電腦硬盤性能檢測工具。CrystalDiskInfo中文版綠色小巧,界面簡介,通過它用戶可以迅速的讀取本機硬盤的各種信息,包裹溫度、轉速、接口、使用時間等等。

解壓密碼:www.kxdw.com

CrystalDiskInfo官方版信息

CrystalDiskInfo 是一款硬盤驅動器狀態監視程序,可監視支持 SMART 技術的硬盤,并提供了對驅動器“健康”的整體評估。還可顯示有關計算機中安裝的硬盤驅動器的詳細信息(閃存、序列號、標準接口、總時間等),并顯示 SMART 的自檢參數屬性(讀取錯誤、性能、啟動/停止主軸、尋道時間、開關循環次數、錯誤和許多其它扇區)。

CrystalDiskInfo官方版特色

CrystalDiskInfo 是一款支持 SMART(自我監視、分析和報告技術)的 HDD/SSD 實用程序。包括當前驅動器溫度、固件版本、讀取或寫入嘗試失敗次數、驅動器運行時間、啟動和停止頻率等詳細信息。隨著各種因素接近危險閾值,CrystalDiskInfo 將提醒您備份硬盤中的數據。

CrystalDiskInfo參數解讀

CrystalDiskInfo怎么看?CrystalDiskInfo使用教程

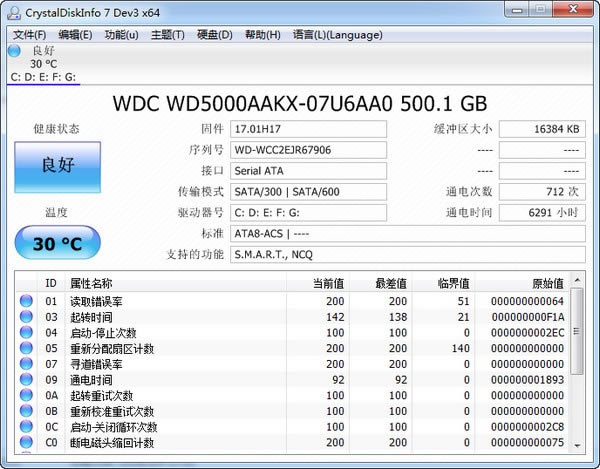

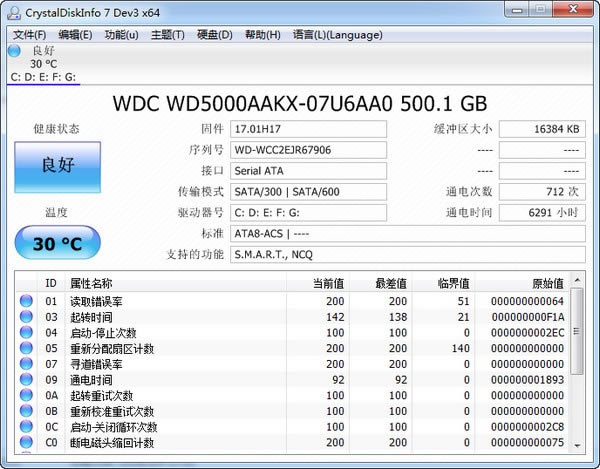

crystaldiskinfo中文版(可以自己設置語言)使用方法很簡單,首先打開軟件可以看到硬盤的很多參數,比如溫度、固件、序列號、通電次數以及通電時間等等。買電腦時就可以使用這個軟件檢測電腦硬盤是不是新的,很有用。

在crystaldiskinfo的下方可以看到硬盤的各項數據,并顯示出當前值、最差值以及臨界值等,可以快速的對比出硬盤的健康狀況。

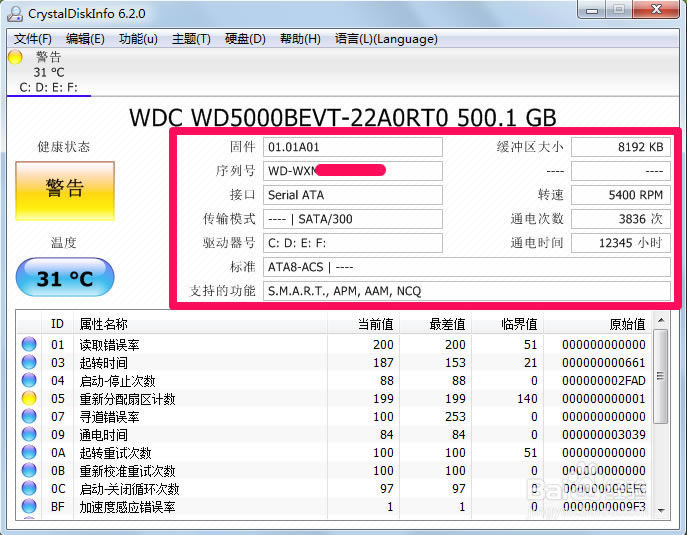

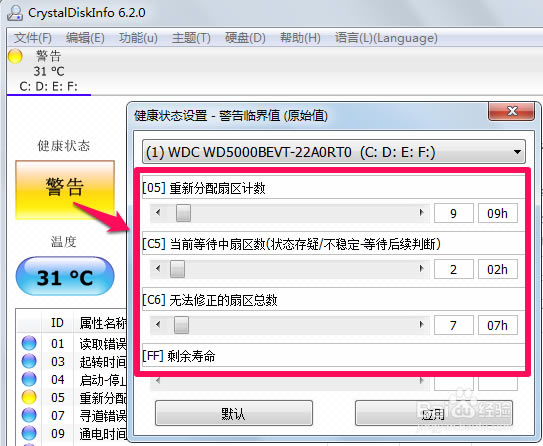

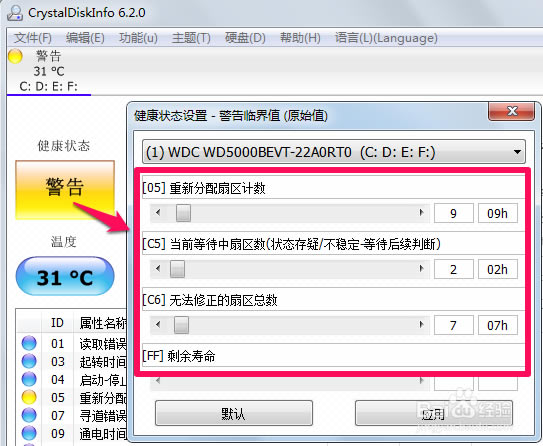

點擊crystaldiskinfo左側的健康狀態圖標可以設置硬盤警告的臨界值,當超過這個值軟件就會發錯警告。

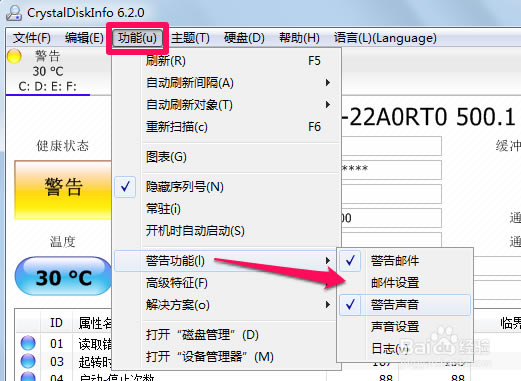

在crystaldiskinfo的功能中可以設置警告功能,包括發送右鍵警告以及修改警告的聲音等等。

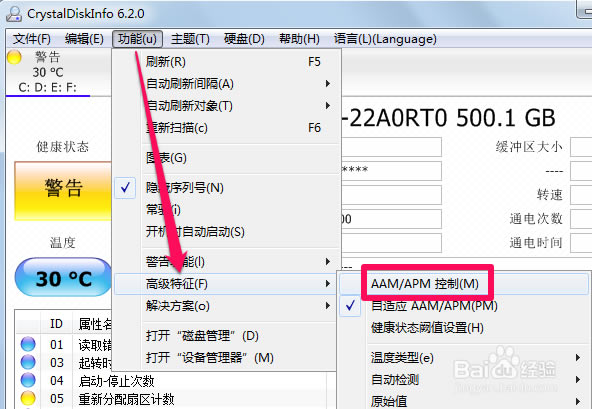

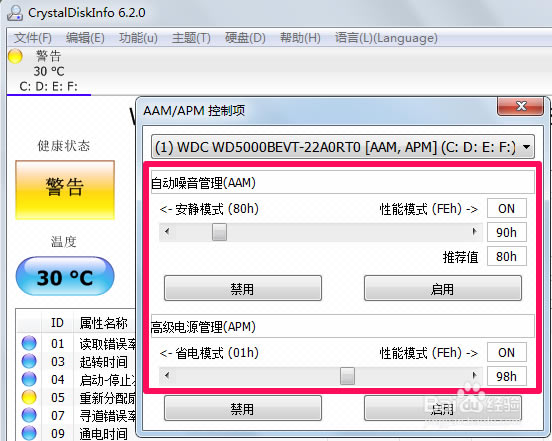

同樣的在crystaldiskinfo的高級特征中可以進行很多設置,其中的AAM/APM控制最重要。

使用crystaldiskinfo合理的設置自動噪音管理AAM和高級電源管理APM可以讓硬盤既保證性能又減少消耗。

CrystalDiskInfo健康百分比

CrystalDiskInfo健康百分比解讀

在SMART信息的幫助下,硬盤可以報告自身的健康度狀態,讓用戶對壽命做出一個預期。不過,不同軟件對于健康度(或者叫剩余壽命)的檢測方法不同,所以往往會得出不同的結論。比如Intel 535固態硬盤,CrystalDiskInfo檢測還有92%壽命,是根據E8可用保留空間百分比確定的:

而同一塊盤,在英特爾固態硬盤工具箱中顯示預期壽命只剩67%,這是根據E9項介質磨損指標確定的。

固態硬盤的磨損程度實際上是由NAND寫入量決定,NAND寫入量受主機寫入和寫入放大率的共同影響,不過很多固態硬盤并沒有提供NAND寫入量的具體數值。SATA固態硬盤的SMART項目定義并不固定,E8和E9只是英特爾自己的定義,換到其他固態硬盤上又會有所不同。

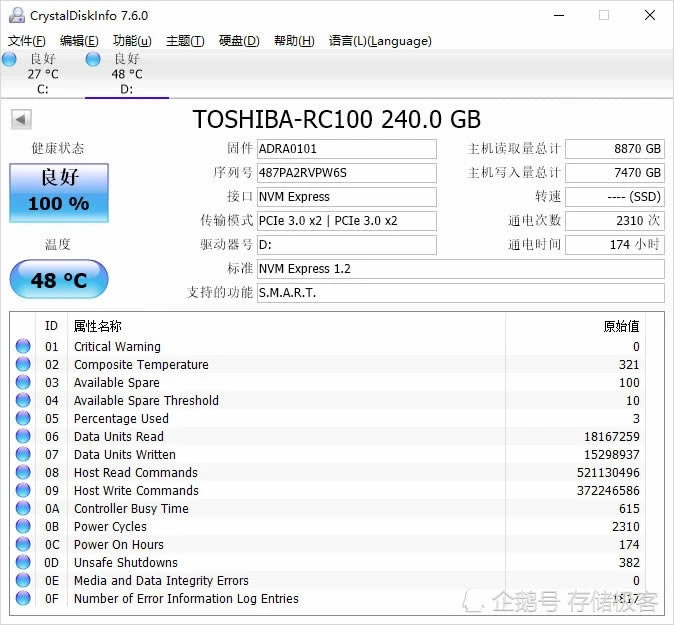

發展到NVMe固態硬盤后,SMART健康度信息終于統一了標準。下圖是東芝RC100 240G NVMe固態硬盤的CrystalDiskMark檢測信息:健康狀態是由03 Available Spare可用備用空間來確定,備用塊剩余100%,故而顯示當前剩余壽命100%。

通過東芝SSD Utility固態硬盤工具箱,可以查看到這塊RC100 NVMe固態硬盤的健康度為97%:

97%這個數值是根據主機寫入量占廠商標定的固態硬盤總寫入量(TBW)百分比得出的,展現在SMART信息05 Percentage Used當中。下圖是東芝RC100的TBW信息,它是按照JEDEC標準來計算的,比實際家用使用強度更大更嚴格。

到了NVMe時代之后,不同軟件對健康度的檢測結果依然不一樣,哪個結果更準確呢?存儲極客認為,固態硬盤廠商提供的工具箱軟件檢測最科學。雖然基于固定TBW的百分比計算比較死板,但相比按備用塊消耗程度來預計壽命的方法更可靠。

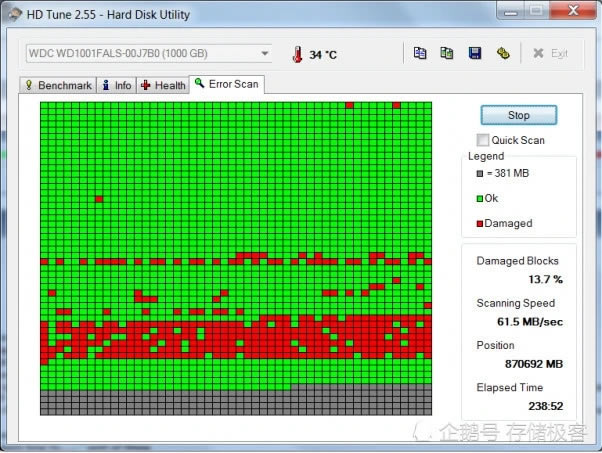

機械硬盤的損壞過程是一個壞道的擴散,超出備用塊重映射能力后變紅報廢。

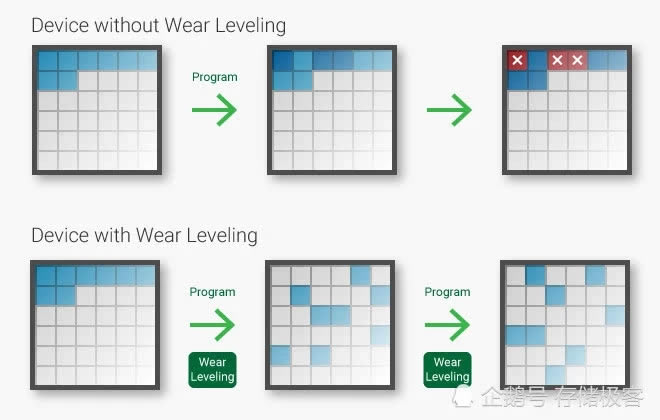

而固態硬盤由于具備磨損均衡能力,全部閃存塊的磨損程度基本是同步消耗的。這就意味著當閃存體制接近時,一旦有壞塊出現,意味著同時有很多閃存單元同時到壽,備用塊可能會一次性被消耗完畢,導致固態硬盤損壞。顯然,通過備用塊剩余百分比來計算的話,預期壽命會更長,但是預測結果卻不可靠。

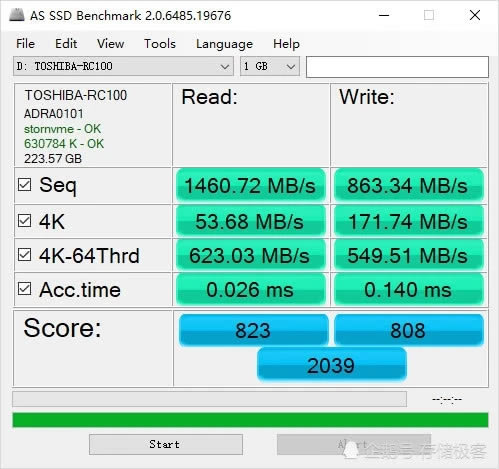

而根據TBW數值來確定的健康度雖然看起來壽命短一些,實際上對于日常家用是非常充裕的。最傷害固態硬盤壽命的其實是大家最不在乎的AS SSD Benchmark跑分,只需幾十秒就會產生正常使用半天左右的寫入量。

總結來說,當前固態硬盤的壽命不是問題,大家沒必要太過糾結。只要不是山寨拆機閃存(國產SSD有很多),原廠3D TLC的壽命應付5年家用毫無壓力。具體能用多少年,建議還是參考原廠固態硬盤工具箱中的健康度顯示結果,當健康度剩余20%以下時就可以考慮更換固態硬盤。不過按照現在固態硬盤的發展速度來看,很可能在此之前我們就已經為了容量而升級新SSD了。